Claim

संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में पारंपरिक वेशभूषा में बैठे दिख रहे ये व्यक्ति ‘पापुआ न्यू गिनी’ के राष्ट्रपति हैं.

Fact

फोटो इंडोनेशिया के एक प्रांत ‘वेस्ट पापुआ’ के जनजातीय समूह के एक सदस्य की है. फोटो 2017 में संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में खींची गई थी.

शरीर पर न के बराबर कपड़ों वाली पारंपरिक वेशभूषा के साथ अगर किसी देश का राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र पहुंचेगा तो इसका चर्चा में आना लाजमी है. सोशल मीडिया पर पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे एक व्यक्ति की तस्वीर वायरल है, जिसे ‘पापुआ न्यू गिनी’ देश का राष्ट्रपति बताया जा रहा है.

व्यक्ति किसी सभा में बैठा नजर आ रहा है. तस्वीर के साथ कहा गया है कि ‘पापुआ न्यू गिनी’ के राष्ट्रपति इस वेशभूषा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में बैठे हैं और एक हम भारतीय हैं जो अपने घर में भी अपनी भाषा बोलने व वेशभूषा पहनने में शर्माते हैं.

एक इंस्टाग्राम पेज से शेयर किए गए इस पोस्ट को अभी तक एक लाख 67 हजार से भी ज्यादा यूजर्स लाइक कर चुके हैं. फेसबुक पर भी यह पोस्ट काफी वायरल है.

Fact Check/Verification

वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमें किसी भी विश्वसनीय मीडिया संस्था की रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें यह बताया गया हो कि फोटो में दिख रहे व्यक्ति ‘पापुआ न्यू गिनी’ के राष्ट्रपति हैं. ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पापुआ न्यू गिनी में राजशाही शासन है और वहां कोई राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होता है. ऐसा भी किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या खबर में नहीं बताया गया है कि फोटो में नजर आ रहा व्यक्ति पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री है.

इसके साथ ही रिवर्स सर्च करने पर हमें पता चला कि यह तस्वीर पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर इसी दावे के साथ घूम रही है. सबसे पहले हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति कौन है.

अलग-अलग रिवर्स सर्च और कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर सामने आया कि यह तस्वीर मई 2017 से वायरल होना शुरू हुई है. उस समय कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और वेब पोर्टल्स ने बताया था कि ये व्यक्ति ‘वेस्ट पापुआ’ इलाके के एक जनजातीय समूह का सदस्य है, जो मई 2017 में न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हुई एक सभा में दिखा था. उस समय कुछ पत्रकारों ने भी इस तस्वीर को इसी जानकारी के साथ साझा किया था.

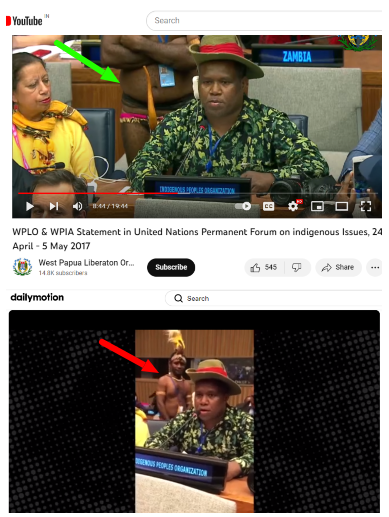

इस जानकारी की पुष्टि करने के लिए हमनें और खोजबीन की. ऊपर बताई गई जानकारी की मदद लेकर हमने यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च किया. हमें “West Papua Liberation Organization” नाम का एक चैनल मिला. इस चैनल पर 30 मई 2017 को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति किसी सभा में भाषण देते दिख रहा है.

वीडियो टाइटल के अनुसार, यह संयुक्त राष्ट्र की 24 अप्रैल से 5 मई 2017 के बीच स्थानीय मुद्दों पर हुई एक सभा का वीडियो है. इस सभा में “West Papua Liberation Organization” ने अपनी बात रखी थी.

वीडियो में गौर करने वाली बात यह है कि भाषण दे रहे व्यक्ति के पीछे एक शख्स खड़ा है, जिसका सिर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वेशभूषा से ऐसा लगता है कि यह वायरल तस्वीर वाला व्यक्ति ही है. डेलीमोशन की वेबसाइट पर हमें इसी सभा का एक दूसरा वीडियो मिला, जिसमें वायरल फोटो वाले शख्स को देखा जा सकता है.

यहां यह जानना जरूरी है कि “West Papua Liberation Organization“ एक संगठन है, जो वेस्ट पापुआ इलाके को इंडोनेशिया से आजाद करने के लिए काम करता है. अभी वेस्ट पापुआ, इंडोनेशिया का एक प्रांत माना जाता है. ‘पापुआ न्यू गिनी’ एक अलग आजाद देश है.

वेस्ट पापुआ और ‘पापुआ न्यू गिनी’, विश्व के दूसरे सबसे बड़े द्वीप ‘न्यू गिनी’ के अलग-अलग हिस्से हैं. वेस्ट पापुआ की आजादी को लेकर सालों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इसके लिए कई बार संयुक्त राष्ट्र में अपील की जा चुकी है.

यूट्यूब वीडियो के साथ दी गई अन्य जानकारी की मदद से हमें पता चला कि यूएन की सभा में भाषण दे रहे व्यक्ति का नाम John Anari है. यूनाइटेड लिबरेशन मूवमेंट फॉर वेस्ट पापुआ (ULMWP) नाम की एक वेबसाइट पर बताया गया है कि जॉन, संयुक्त राष्ट्र के इंडीजीनस फोरम में ULMWP के राजदूत हैं.

खोजने पर हमें जॉन अनारी की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मिलीं, जहां उन्होंने वेस्ट पापुआ की आजादी को लेकर चल रहे संघर्ष से जुड़ी पोस्ट शेयर की हैं. वह अपने आप को वेस्ट पापुआ का स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं. Newschecker ने फेसबुक पर जॉन से संपर्क किया. जॉन ने हमें बताया कि वायरल फोटो में दिख रहा शख्स उनकी टीम का एक साथी है, जो उनके साथ 2017 में वेस्ट पापुआ की आजादी की बात रखने संयुक्त राष्ट्र गया था.

जॉन के मुताबिक, व्यक्ति का नाम Urupmabin है. यह व्यक्ति भी वेस्ट पापुआ की आजादी के लिए चल रहे संघर्ष में शामिल है. जॉन ने हमें अपने संघर्ष से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया. उनसे हुई बात में यह स्पष्ट हो गया कि वायरल फोटो वाला व्यक्ति कोई राष्ट्रपति नहीं, बल्कि वेस्ट पापुआ के जनजातीय समूह का एक सदस्य है. जॉन ने हमें व्यक्ति की कुछ अन्य तस्वीरें भी भेजीं.

Conclusion

इस तरह हमारी जांच में यह दावा झूठा साबित होता है कि वायरल तस्वीर में दिख रहा शख्स ‘पापुआ न्यू गिनी’ का राष्ट्रपति है. इस देश में कोई राष्ट्रपति होता ही नहीं है. पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहा यह शख्स इंडोनेशिया के एक प्रांत वेस्ट पापुआ के एक जनजातीय समूह का सदस्य है.

Result: False

Our Sources

Tweet of Emmanuel Waiswa, posted on May 19, 2017

YouTube video of “West Papua Liberation Organization”

Video uploaded on Dailymotion

Conversation with a member of ULMWP, John Anari

Self Analysis

किसी संदिग्ध ख़बर की पड़ताल, संशोधन या अन्य सुझावों के लिए हमें WhatsApp करें: 9999499044 या ई-मेल करें: checkthis@newschecker.in