Fact Check

क्या Facebook (Meta) आपकी तस्वीरों और अन्य जानकारियों का इस्तेमाल करने जा रहा है? पढ़ें इस वायरल मैसेज का सच

Claim

फेसबुक अपने नए नियम के तहत यूजर्स की तस्वीरों और अन्य जानकारियों का इस्तेमाल कर सकता है.

Fact

यह दावा गलत है. Meta (Facebook) ने Newschecker से यह पुष्टि की है कि वायरल दावा फर्जी है.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स एक बार फिर से पोस्ट के जरिए दावा कर रहे हैं कि वे मेटा को अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के उपयोग की अनुमति नहीं देते। पोस्ट में लिखा है, ” मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के उपयोग के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जिस पर आधिकारिक मुहर रात 9:20 बजे लगाई गई है और यह समाचार टीवी पर प्रसारित किया गया है। फेसबुक के नए नियम आज से लागू होंगे जो आपकी तस्वीरों के उपयोग की अनुमति देते हैं। समय सीमा आज समाप्त हो रही है। कृपया इस संदेश को कॉपी करें और अपने प्रोफाइल पर एक नया पोस्ट बनाकर पेस्ट करें। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें अनुमति देने वाला माना जाएगा। गोपनीयता के उल्लंघन पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। मैं अपनी निजी जानकारी और तस्वीरों के उपयोग के लिए फेसबुक या मेटा को कोई अनुमति नहीं देता हूँ।अगर इसके बावजूद भी मेटा मेरी निजी जानकारी का उपयोग करता है तो यह कानूनी कार्यवाही के लिए उल्लेखित होगा।” हमारी पड़ताल में पता चला कि किसी भी राष्ट्रीय समाचार चैनलों/माध्यमों पर इस तरह की कोई खबर प्रकाशित/प्रसारित नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट पढ़ें।

Facebook और मैसेजिंग ऐप्स पर यह दावा किया जा रहा है कि Facebook अपने नए नियम के तहत यूजर्स की तस्वीरों और अन्य जानकारियों का इस्तेमाल कर सकता है.

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अपनी निजी जानकारी शेयर किए जाने को लेकर यूजर्स अक्सर आशंकित रहते हैं. विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म Facebook (Meta) पर करोड़ों लोग अपनी, अपने परिवारों, मित्रों और अन्य जानने वालों की तस्वीरें, वीडियो और अन्य जानकारियां शेयर करते रहते हैं. ऐसे में प्लेटफ़ॉर्म द्वारा अपने निजी डेटा के इस्तेमाल को लेकर फेसबुक यूजर्स के मन में भी तमाम तरह की आशंकाएं रहती हैं. इसी क्रम में एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फेसबुक द्वारा नए नियम के तहत यूजर्स की तस्वीरों और अन्य जानकारियों के इस्तेमाल की बात कही जा रही है.

Fact Check/Verification

Facebook द्वारा नए नियम के तहत यूजर्स की तस्वीरों और अन्य जानकारियों के इस्तेमाल के नाम पर शेयर किए जा रहे इस दावे की पड़ताल के लिए हमने फेसबुक की आधिकारिक वेबसाइट पर यूजर्स द्वारा शेयर किए गए पोस्ट्स और अन्य जानकारियों के संबंध में प्लेटफ़ॉर्म की नीति जानने का प्रयास किया. फेसबुक की वेबसाइट पर यूजर्स द्वारा प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर किए जाने वाली जानकारी, उसके मालिकाना अधिकार, इस्तेमाल तथा निजता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. प्लेटफ़ॉर्म की गोपनीयता नीति (Privacy Policy) के अनुसार, फेसबुक यूजर्स की एक्टिविटीज, फ्रेंड लिस्ट, फॉलोवर्स और अन्य संबंधों की सूची, ऐप, ब्राउज़र और डिवाइस के बारे में जानकारी तथा वेंडर, पार्टनर और थर्ड पार्टी कंपनियों द्वारा शेयर की गई जानकारियां इकठ्ठा कर सकता है. प्लेटफ़ॉर्म इस जानकारी का इस्तेमाल सुरक्षा, उद्योग संबंधी सेवाएं, आंकड़ों, कम्युनिकेशन तथा सामाजिक कार्यों के लिए शोध आदि कारणों के लिए करता है. गौरतलब है कि कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिन्हें हमें फेसबुक के साथ शेयर करना ही पड़ता है. हालांकि यूजर्स अपनी सेटिंग्स में बदलाव कर फेसबुक के साथ कौन सी जानकारी शेयर करनी है, इसका बड़ा हिस्सा स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म यह सुविधा भी उपलब्ध करता है जहां यूजर्स अपनी निजता की सुरक्षा का स्तर जानकर उसे और मजबूत बना सकते हैं.

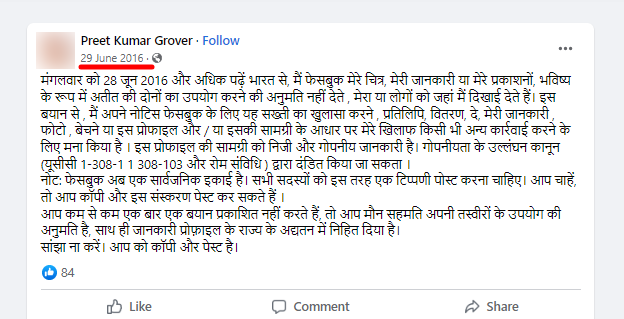

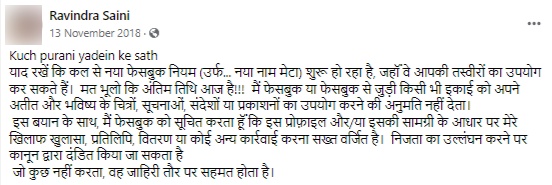

फेसबुक पर वायरल दावे से जुड़े कुछ कीवर्ड्स को सर्च करने पर हमें यह जानकारी मिली कि वायरल मैसेज के अलग-अलग वर्जन साल 2016 से ही शेयर किए जा रहे हैं. बता दें कि यह दावा कई अन्य भाषाओं में इससे पहले भी से शेयर किया जा चुका है.

वायरल दावे के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमने मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को भी खंगाला. लेकिन हमें कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि की जा सके.

वायरल दावे की पुष्टि के लिए हमने Meta से संपर्क किया. जहां प्लेटफ़ॉर्म ने Newschecker से इस बात की पुष्टि की कि वायरल दावा गलत है.

Conclusion

इस प्रकार हमारी पड़ताल में यह बात साफ हो जाती है कि फेसबुक द्वारा अपने नए नियम के तहत यूजर्स की तस्वीरों और अन्य जानकारियों के इस्तेमाल के नाम पर शेयर किया जा रहा यह दावा गलत है. प्लेटफ़ॉर्म ने Newschecker से इस बात की पुष्टि की है कि वायरल दावा गलत है.

Update– मेटा की गोपनीयता को लेकर वायरल हो रहे नए दावों के साथ इस लेख को 13 अगस्त 2025 को अपडेट किया गया है।

Result: False

Our Sources

Meta policies

Meta’s confirmation with Newschecker

Newschecker analysis

किसी संदिग्ध ख़बर की पड़ताल, संशोधन या अन्य सुझावों के लिए हमें WhatsApp करें: 9999499044 या ई-मेल करें: checkthis@newschecker.in